Disputar la Transición Energética

La temperatura media del planeta ha aumentado 1.1 °C respecto a los niveles preindustriales (1850-1900), alcanzando el ritmo de calentamiento más rápido de los últimos 2000 años. Este calentamiento, debido a las emisiones humanas de gases de efecto invernadero, está desencadenando impactos adversos en todo el mundo: olas de calor, sequías e inundaciones cada vez más frecuentes e intensas, pérdidas irreversibles en ecosistemas y desplazamientos humanos forzados. Cerca de 3500 millones de personas viven hoy en contextos altamente vulnerables, y la mortalidad por fenómenos extremos ya es quince veces mayor en las regiones más expuestas. Y el IPCC advierte: la ventana de oportunidad para garantizar un futuro habitable y sostenible para todos se está cerrando rápidamente.

En este contexto, la transición energética puede definirse como un cambio en la producción de la energía en la que se sustentan nuestras sociedades. De fuentes de energía fósil a fuentes de energía renovable. De producir electricidad con centrales térmicas que queman gas o carbón a hacerlo con plantas fotovoltaicas. De conducir vehículos con motores de combustión a conducir vehículos eléctricos. De viajar en aviones propulsados por queroseno a viajar en trenes eléctricos de alta velocidad.

En España, ciertos sectores ecologistas tienen posiciones sobre la cuestión de la transición energética que creo erróneas. Para criticarlas, voy a apoyarme en este texto de Carmen Molina (coordinadora de Alianza Verde) publicado en elDiario.es, que es a su vez una respuesta a este otro de Oliver Roales (miembro de Equo). Ambos debaten con el tema de fondo del rechazo del Congreso de los Diputados al “Decreto Antiapagones” del Gobierno de Coalición. Al margen de esto, encuentro útil el texto de Molina por dos razones. Primero, porque es una buena exposición de toda la visión que pretendo criticar. Segundo, es la coordinadora de Alianza Verde, que es el partido verde en la “órbita” de Podemos, y creo importante su posición dentro de “los ecologismos” que existen en España.

En mi opinión, el texto se asienta sobre tres pilares equivocados: (1) foco desproporcionado de los impactos derivados de la instalación de plantas de producción renovable, (2) subestimación de la magnitud de la transición energética necesaria, y (3) apelación a falsas dicotomías.

Renovables… ¿no?

El texto viene a defender que las instalaciones renovables a gran escala tienen graves impactos sobre el medio ambiente. La idea puede encuadrarse dentro de una consigna cada vez más recurrente: la de los “territorios de sacrificio”. Este concepto nació fuera de España para describir zonas sistemáticamente expuestas a contaminación industrial, minería o residuos nucleares, y a menudo habitadas por comunidades racializadas y/o empobrecidas. Sin embargo, no puede hablarse de manera rigurosa de “territorios de sacrificio” en la historia industrial española. Tal vez lo más cercano fueran las cuencas mineras asturianas, aunque, paradójicamente, los movimientos obreros locales y nacionales siempre las defendieron como motores de progreso e identidad. Digamos que “minería sí, pero así no” nunca fue un eslogan sindical.

Incluso si convenimos que en España nunca han existido “territorios de sacrificio”, podría argumentarse que la categoría sigue siendo útil para prevenir un futurible no deseado. Las películas Alcarràs (2022) y As Bestas (2022) contribuyeron inequívocamente a dar forma a este imaginario en el que los territorios del interior se cubrirían con plantas fotovoltaicas y aerogeneradores; en las pequeñas poblaciones rurales, los vecinos verían como el monte se transforma; y las tierras de cultivo poco productivas serían convertidas a plantas solares. Sin embargo, como desarrollaré a continuación, creo que esta idea tampoco se sostiene.

Molina menciona varias veces el impacto de las líneas de alta tensión necesarias para el transporte de energía eléctrica. En efecto, el despliegue de grandes plantas de generación renovable implica la construcción de infraestructura de transporte de electricidad (líneas de alta tensión, subestaciones, etc). Esto no es una particularidad de las renovables: “mover la electricidad” desde los puntos de generación a los de consumo implica el despliegue de este tipo de infraestructuras. En el texto la autora sugiere que una implantación de renovables distribuida y más basada en el autoconsumo es una alternativa factible a la construcción de grandes parques renovables. Creo esta propuesta parte de una subestimación de la magnitud del reto que tenemos por delante. También desarrollaré esta idea más adelante.

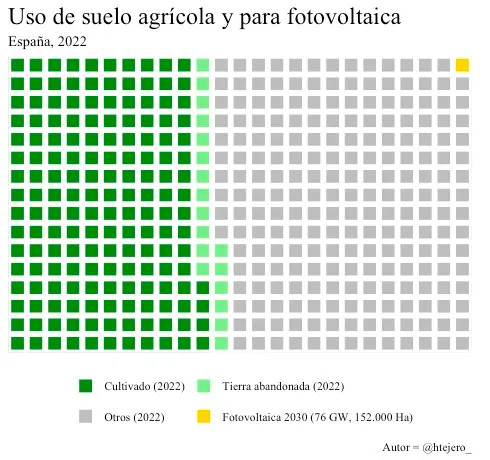

Entender la realidad geográfica y de uso del suelo en España es fundamental. La inmensa mayoría del territorio está tremendamente despoblado. Tenemos vastas extensiones de terreno con densidades de población inferiores a 10 habitantes/km2 (entre las más bajas de Europa). En cuanto al uso del suelo, en la imagen de más abajo Héctor Tejero compara las proporciones de suelo en uso agrícola frente a uso para fotovoltaica (hilo en BlueSky y artículo completo). El suelo dedicado a 76GW de fotovoltaica (esto es más del doble de lo que tenemos ahora) es ínfimo comparado con otros usos.

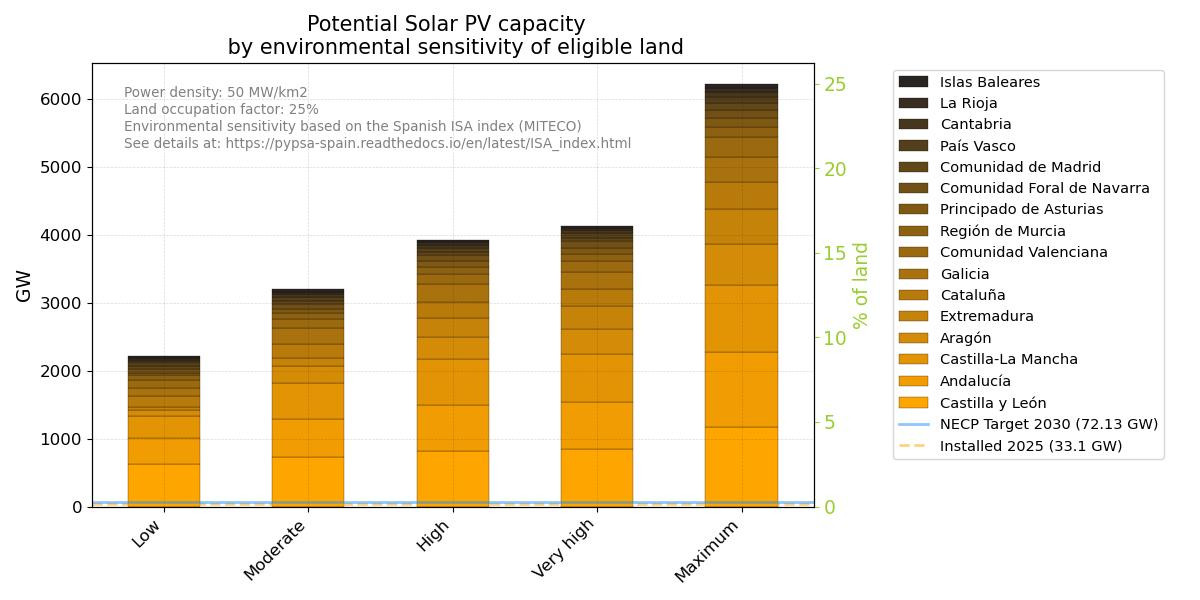

En el mismo sentido, Cristóbal Gallego, profesor de la UPM, ha publicado este año un amplio estudio con el potencial de generación solar y eólica de los territorios en función de su Índice de Sostenibilidad Ambiental. Incluso tomando solo terrenos con baja sensibilidad (bajo impacto ambiental), los potenciales de generación solar y eólica son inmensos (hilo en BlueSky).

Resumiendo: no parece que en España estemos en un escenario donde haya que “sacrificar” usos de grandes extensiones de terreno en favor de las renovables. Además, ¿cuál es realmente el impacto local de una gran instalación renovable? Una planta fotovoltaica requiere paneles solares, que suelen fabricarse en Asia con un consumo energético significativo. Los aerogeneradores se fabrican con diferentes metales, aleaciones y tierras raras, también con una huella de carbon inicial. En ambos casos, como es obvio, el impacto se concentra en la fase de fabricación. Durante su operación no hay vertidos líquidos, por supuesto no hay emisiones de gases efecto invernadero, y no se generan residuos tóxicos si se gestiona adecuadamente el ciclo de vida. El consumo de agua es insignificante comparado con el de una central térmica o nuclear. En términos de uso de suelo, una planta solar ocupa varias hectáreas, pero puede integrarse con pastoreo o cultivos. Resumiendo, las instalaciones renovables no emiten contaminantes de forma continua, son reversibles y compatibles con usos múltiples del terreno.

Resulta por lo tanto sorprendente que este imaginario de los “territorios de sacrificio” esté teniendo cierta aceptación en los movimientos sociales. En contraste, nunca se habló en estos términos cuando se construyeron miles de kilómetros de autovías o infraestructuras de trenes de alta velocidad, muchas veces con impactos paisajísticos o ecológicos mucho mayores. El túnel del AVE en la Sierra de Guadarrama, por ejemplo, implicó perforar 28 kilómetros de macizo montañoso, pero apenas generó oposición. ¿Por qué el despliegue renovable, que es reversible, silencioso y no contaminante, desata esta alarma simbólica en ciertos ecologismos?

Subestimación de la magnitud del reto

El texto menciona que lo “verdaderamente necesario” es un tránsito a la generación renovable distribuida, favorecer el autoconsumo y reducir el consumo energético. Entiendo así que la autora del texto defiende que el consumo de energía eléctrica debe reducirse sustancialmente, tanto que el despliegue de grandes parques renovables ya no sería necesario. Creo que esta visión se asienta en una grave subestimación de la magnitud del reto que tenemos por delante.

En 2024, en España se consumieron unos 249 TWh de energía eléctrica. Esto es alrededor de un 7% menos de los 269 TWh de 2018, que suponen el pico de demanda en los últimos 10 años (detalle). La caída de la demanda entre 2018 y 2024 se produce a la vez que el PIB real ha aumentado alrededor de un 9%. ¿Qué explica que ambos fenómenos sucedan al mismo tiempo? Las mejores explicaciones lo atribuyen a tres factores: (1) aumento general de la eficiencia en procesos de todo tipo, (2) auge del autoconsumo, y (3) lenta e insuficiente electrificación de la demanda. Este tercer punto es especialmente relevante: la demanda de combustibles fósiles para procesos diferentes a la producción de energía eléctrica debe reducirse sustancialmente para frenar el cambio climático, y España va con retraso (ejemplo: el parque de vehículos eléctricos en España está muy lejos de la media UE).

Entonces, si debemos añadir a la demanda de energía eléctrica la descarbonización de muchos procesos (transporte, industria, etc), ¿cómo podemos seguir reduciendo la demanda total? Las discusiones sobre decrecimiento y la sostenibilidad de nuestras realidades materiales es relevante, pero debe ser técnicamente rigurosa. No se puede estar en contra del despliegue renovable con vagas referencias al ahorro.

Así, pongamos números con ayuda de Red Eléctrica y del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. De los 249 TWh consumidos en 2024, unos 61 TWh (24 %) fueron generados por energía eólica, 43 TWh (17 %) por solar fotovoltaica y otros 38 TWh por hidráulica, termosolar y otras. En total, el 56% de la generación eléctrica fue renovable. Esto se consiguió con unos 32 GW instalados de fotovoltaica y otros 32 GW de eólica. El Plan proyecta que la demanda de energía eléctrica debe crecer a unos 363 TWh y, de ellos, un 81% puede generarse con renovables. Para ello, la potencia instalada de solar debe situarse en 76 GW (más del doble de la actual), la eólica en 65 GW (el doble de la actual) y la de baterías en 10 GW (en la actualidad hay menos de 1 GW). Es decir, en los próximos 6 años debemos duplicar la potencia instalada de fotovoltaica y eólica, además de desplegar otras tecnologías (baterías, smart grids, etc). Eliminar los combustibles fósiles de la generación de electricidad y reducir aún más su uso para otros fines supondrá ampliar aún más las tecnologías renovables.

Falsas dicotomías

En el fondo, lo que recorre buena parte del artículo de Molina no es solo una crítica al despliegue renovable actual, sino una decepción porque dicho despliegue no desmantela el capitalismo global. Se denuncian (con razón) las asimetrías Norte-Sur Global, los impactos extractivos y las dinámicas especulativas, pero se desliza implícitamente una expectativa imposible: que la transición energética sea, por sí sola, una palanca de transformación sistémica. Pero no podemos pedirle a una planta fotovoltaica que acabe con el capitalismo. La función de una planta renovable es producir electricidad limpia. Que esa electricidad contribuya o no a una transición justa, democrática y sostenible depende del marco regulador, del reparto del valor, de la fiscalidad, de la planificación territorial y del control ciudadano. Es ahí donde hay que disputar el modelo, no en la negación del despliegue. En lugar de paralizar la transición por impura, hay que disputarla en el terreno en el que se juega: quién decide, quién se beneficia y bajo qué condiciones. Oponerse al despliegue renovable porque no realiza un programa ecosocialista completo es, en última instancia, una forma de retardismo disfrazado de radicalidad.

El texto también está atravesado por la idea de que las grandes plantas renovables son sinónimo de especulación y expolio. Pero creo que esta equivalencia no se sostiene. Ni siquiera las grandes infraestructuras fósiles o nucleares que han operado durante décadas en España pueden resumirse en esos términos. Algunas fueron injustas, otras fueron pilares de desarrollo local y empleo cualificado. Lo mismo ocurre y ocurrirá con las plantas renovables: su impacto depende del marco regulatorio, de la propiedad, del retorno económico y de la gobernanza, no del tamaño.

Hay ejemplos concretos que muestran cómo las grandes plantas pueden integrarse con éxito en el territorio. La planta fotovoltaica de Núñez de Balboa (Badajoz), una de las mayores de Europa, ha generado empleo local y ha sido compatible con actividades agrícolas en su entorno. No es el tamaño lo que determina el carácter justo o injusto de una infraestructura, sino su diseño institucional. La escala grande permite además reducir costes unitarios y facilita el almacenamiento. Negarse a su existencia en nombre de lo local es, en muchos casos, una defensa abstracta de un modelo idealizado que no siempre garantiza ni sostenibilidad ni equidad.

Necesitamos macro-plantas y micro-paneles. Necesitamos una combinación inteligente de escala: grandes instalaciones renovables bien ubicadas, con retornos tangibles para los territorios, y autoconsumo distribuido allí donde sea viable. No es un dilema binario, es una cuestión de planificación y ambición.

Sobre el tecno-escepticismo

Por último, una hipótesis: creo que el tecno-escepticismo explica buena parte de las resistencias de cierto ecologismo a intervenir y dar forma al despliegue de renovables para la transición energética. Me explico.

El liberalismo económico del siglo XXI, en su versión menos sofisticada, viene presentando la tecnología y el crecimiento como solución a casi cualquier problema. A esto se le suele llamar tecno-optimismo. De esta manera, se dejan fuera los conflictos sobre distribución y las relaciones de poder. Ante estas posiciones, “las izquierdas” han desarrollado un tic antagónico, una suerte de tecno-escepticismo, por el cual la solución a un problema debe necesariamente pasar por un proceso de reequilibrio fuerzas, nunca por un avance tecnológico.

En este sentido, hace un par de décadas empezaron a tomar forma los discursos “decrecentistas” y “colapsistas”. Especialmente exitoso fue el blog de Antonio Turiel, investigador del CSIC especializado en oceanografía que lleva 15 años divulgando sobre estos temas. Sus tesis parten de la idea de que el modelo energético-industrial global es estructuralmente insostenible debido al agotamiento inminente de los combustibles fósiles, la insuficiencia física de las renovables y los límites materiales del planeta. Desde al menos 2010, Turiel sostiene que la transición energética tal como se plantea no es viable ni técnicamente posible, y que el mundo se encamina a un colapso sistémico inevitable. Frente a ello, propone el decrecimiento planificado, entendido como una reducción radical y estructural del consumo energético y material.

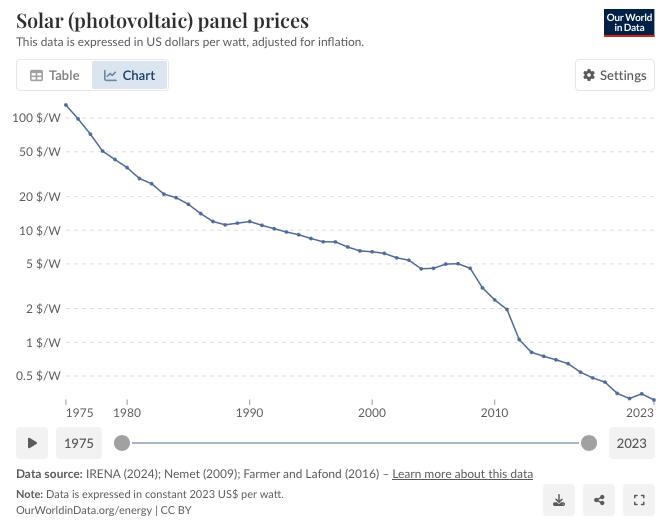

Emilio Santiago (investigador del CSIC especializado en ecologismo) ha escrito largo y tendido para rebatir las principales tesis de Turiel, pero creo que lo relevante para este texto es que las ideas de Turiel (él no inventa el colapsismo o el decrecentismo, pero es sin duda su gran exponente en España) se incrustan perfectamente en el tecno-escepticismo. Así, el espectacular avance en las tecnologías renovables (fundamentalmente los aumentos de eficiencia y caída de costes) pillan a pie cambiado a mucha gente que lleva al menos 15 años pensando que la tecnología es una filfa que los liberales esgrimen para no hablar de capitalismo duro. Esto explica que un medio de referencia como El Salto se preste a la publicación de textos tan delirantes como este o este.

En el caso de las tecnologías renovables, los “tecno-escépticos de izquierdas” están fundamentalmente equivocados. De hecho, la espectacular caída de costes y la modularidad de las renovables la hacen una tecnología intrínsecamente alineada con valores progresistas. Las renovables abren la puerta a que cooperativas puedan organizar la producción y el consumo de energía en pequeñas comunidades, a que los ayuntamientos recuperen capacidad de gestión energética, y a que las rentas derivadas de la producción no se concentren necesariamente en manos de unas pocas empresas fósiles. No es casual que algunos de los experimentos de municipalismo más avanzados —como Barcelona Energia o Som Energia— se hayan apoyado precisamente en esta nueva infraestructura técnica. Si algo permite la transición renovable es politizar la energía, no despolitizarla.

Así, la transición energética es hoy una urgencia material y un campo de disputa política. No derribará el capitalismo, pero sí puede abrir grietas de democratización, redistribución y control público sobre un recurso estratégico. Renunciar a intervenir en ella porque no es perfecta es un error. Frente al escepticismo paralizante, hace falta una izquierda que no reaccione con desconfianza a cada avance tecnológico, sino que se reapropie activamente de la planificación, la regulación y la propiedad pública o común de las nuevas infraestructuras.